診療科・部門

リハビリテーション部

1.理学療法部門

病気やけがで不自由になった身体に対して、基本的な動作や日常生活で必要な活動(起き上がる、立つ、座る、歩く等)を改善するための訓練や指導を行います。

当院では各分野に特化した各種チーム(肩・肘関節班、膝関節班、骨盤底班、がんリハ班)により、専門医師と密に連携し専門的な知識と技術にもとづいた理学療法を実施しています。

肩・肘関節班

当院では肩を専門とする理学療法士を配置し、肩専門医と連携して治療を行っているため五十肩や腱板断裂等、肩関節手術後に質の高いリハビリテーションを行うことが出来ます。また学童期からプロレベルまでの肩・肘スポーツ障害に対する専門的なリハビリテーションも行っています。

膝関節班

膝を専門とする理学療法士を配置し、膝スポーツ関節鏡センターの専門医師との連携を密に取り,手術後の機能改善から競技復帰まで,細かな動作指導や再発予防を含めサポートしています。スポーツ競技への復帰率は受傷前と同じレベルへ95%以上が可能であり、レクリエーションレベルからプロスポーツ選手まで幅広く対応しています。

女性骨盤底リハビリテーション~(2016年7月より開始)

女性泌尿器科・ウロギネコロジーセンターの専門医の指導の下、主に尿失禁、過活動膀胱、骨盤臓器脱の患者さまに対して専門の女性理学療法士がマンツーマンでリハビリテーションを行っています。まず、患者さまの悩みを丁寧に聴き、骨盤底筋がしっかり収縮しているか確認した上で、1人1人に合わせて自主トレーニングや生活の指導を行っています。

骨盤底筋のトレーニングは、骨盤底筋の意識を持たせるために、感覚入力を行うエクササイズです。骨盤底筋は骨盤の底部にあり、自分で動きを意識しにくい筋肉です。実際には生きている人間の動く骨盤底筋そのものを肉眼で見ることは不可能ですが、健康診断などに使用されるエコー機器を使って見ることが可能です。エコーで骨盤底筋の動きを撮影するには、上部に位置する膀胱の機能を利用します。下腹部から骨盤底筋方向へエコー波を当てることで 膀胱が四角形に映し出されます。この底部の部分に骨盤底筋の動きが現れ、骨盤底筋の動きをイメージしていただくことが可能です。

学会発表

| 日時 | タイトル | 発表学会 | 著者・発表者 |

| 2022.06.16 | 肩上方関節包再建術を併用した鏡視下腱板修復術後の肩筋力変化 | JOSKAS-JOSSM2022 | 竹田敦 |

| 2022.06.16 | 原テストと投球時肘痛との関連 | JOSKAS-JOSSM2022 | 牧野康一 |

資格

・3学会合同呼吸療法士認定

・住環境コーディネーター2級

・アスレチックトレーナー(日本体育協会公認)

・赤十字救急法救急員

・がんのリハビリテーション研修修了

活動報告

・平成27年 大阪府放射線技士会 府民公開講座

【専門家から学ぼう!故障の少ない“膝”の使い方 ~長くスポーツを楽しむために~】

・令和5年 10月 第27回 ひまわり会主催 市民公開セミナー

・令和6年 4月 第28回 ひまわり会主催 市民公開セミナー

(骨盤底筋体操の紹介パート)

2.作業療法部門

当院では脳血管疾患、運動器疾患、ガン疾患等の患者さまに対して作業療法を提供しています。患者さまが『主体的な生活を獲得される』ことを目標に、患者さまの状態に応じて生活面での様々なリハビリを実施しています。

状態が安定し、継続したリハビリテーションが必要な場合には第二東和会病院や他の病院に情報提供を行い、リハビリの橋渡しをしています。さらに、介護保険サービス等の情報を提供し退院支援を行います。

地域の方に向けては当グループ独自の体操を通して健康増進に貢献する他、中学生を対象に職業体験を実施して作業療法の啓発活動を行っています。

脳血管疾患

早期からの離床を図る事で、日常生活動作訓練へとスピーディーに繋げていきます。

必要に応じて自助具の提供なども行っています。

運動器疾患

上肢、手指外傷後の「使いやすい手」の獲得を目指しハンドセラピィを行っています。

大腿骨近位部骨折では、実生活に合わせた日常生活動作訓練を家屋状況に併せて実施します。

ガン疾患

患者様の状態にあわせて、よりよい生活が送れるように支援していきます。

また、リンパ浮腫に対しても圧迫療法やドレナージなど浮腫の管理・指導を実施しています。

資格

・がんのリハビリテーション研修修了

・認知症対応力向上研修終了

・リンパ浮腫研修 basic 1A修了

・地域ケア会議リーダー研修修了

3.言語聴覚療法部門

当院では、廃用症候群や、脳血管疾患に伴う嚥下障害、失語症、高次脳機能障害、構音障害。又がんに対するリハビリも実施しています。がん患者様の症状は様々であるため、個々の状態に合わせたお食事の調整を多職種と連携し行っています。

嚥下障害

急性期より、嚥下機能評価を行い安全に美味しく食事摂取ができるよう訓練を行います。

NST(栄養サポートチーム)で週1回のラウンドを行い、1日でも早く回復して頂けるよう様々な提言を行っています。

嚥下機能の精査を必要とする場合は、主治医、耳鼻科医、リハビリテーション医と連携しVE(嚥下内視鏡検査)、VF(嚥下造影検査)を実施しています。安全な栄養手段やQOL(生活の質)の維持を目指し食事形態や嚥下方法の指導を行っています。

嚥下食:嚥下機能にあった食事形態を、栄養科と連携して提供しています。

コミュニケーション障害

言葉が話しにくくなる原因は様々です。失語症で、言葉が話しにくくなる、理解しにくくなる、高次脳機能障害で注意がそれる、話しがまとまらなくなる、構音障害で呂律難が生じる等があります。適切な評価、訓練を早期より行い、周囲と意思疎通が円滑にはかれるよう支援しています。

総合介護福祉施設和朗園での活動

定期的に出向し、入所者の方が誤嚥性肺炎にかからないように、FILS(The Food Intake LEVEL Scale)という食事評価をするための用紙を用いて多職種と連携しています。

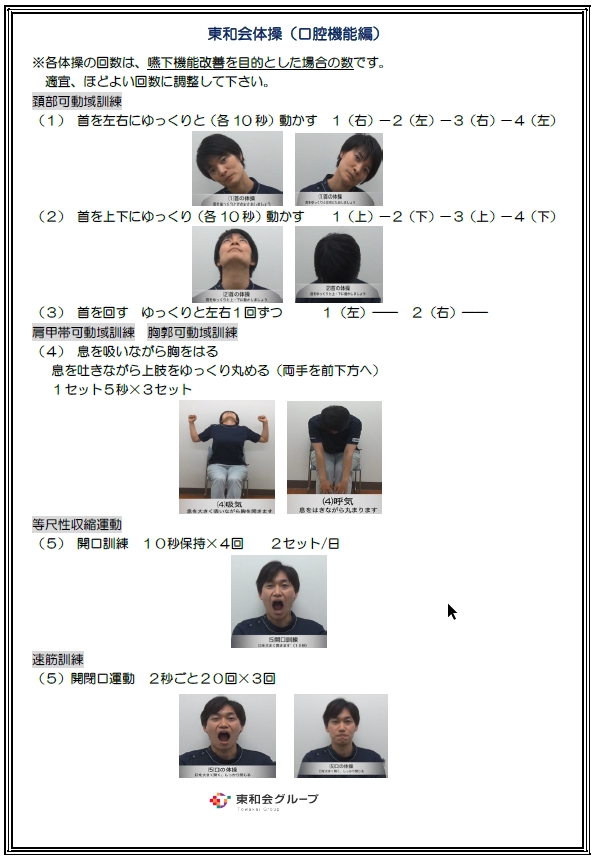

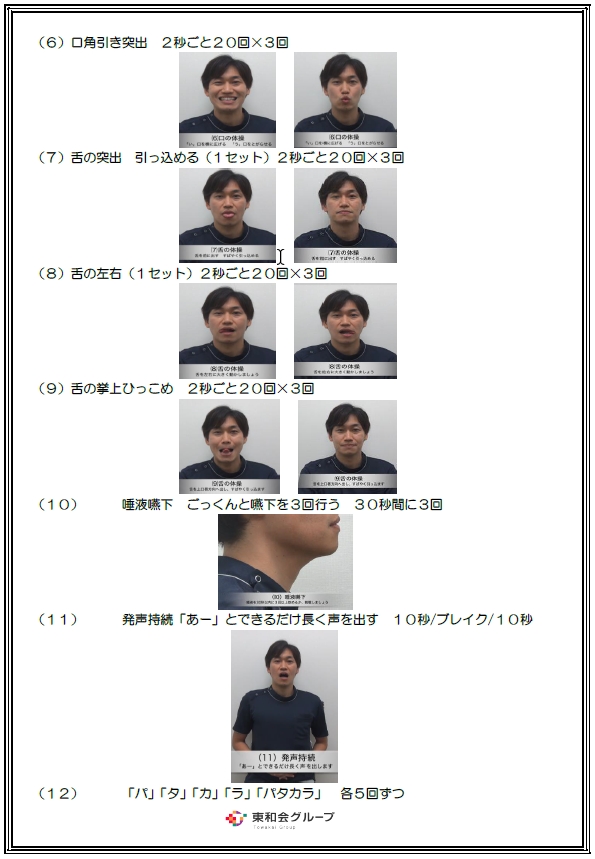

東和会体操(口腔機能編)

嚥下機能の維持、改善目的で東和会オリジナルの嚥下体操を作成し、安全に、美味しく食事ができるよう地域で実践しています。

資格

- がんのリハビリテーション研修修了

4.音楽療法部門

音楽は古くから人間の生活と深く関わってきました。嬉しい時、悲しい時、大勢でも一人でも、様々な場面で私たちは音楽に勇気づけられ、励まされ、癒されています。そのような『音楽の力』を意図的・計画的に用いて、心と身体のケアを行うこと、それが「音楽療法」です。

当院では2002年に導入され、常勤の音楽療法士として1名在籍(2024年現在)、実績は1000症例を数えます。また、専門職として質の向上にも努め、学術大会での発表や講師活動などにも意欲的に取り組んでいます。

音楽療法士インタビュー

資格

- 日本音楽療法学会認定音楽療法士(2名)

- 厚生労働省委託事業PEACEプロジェクト緩和ケア研修会修了

特色

1.第一東和会病院を拠点とし、第二東和会病院や各高齢者施設へ出向し、急性期から回復期、維持期まで継続した支援を行っています。

2.第一東和会病院では、緩和ケアチームに参入。チームの一員として連携を取りながら、特にがん患者に対しては早期から終末期まで支援しています。外来化学療法室においても月2回実施しています。

3.認知症患者に対する支援にも重点を置き、入院生活における混乱や不穏の軽減に対して効果を得ています。

4.家族の突然の入院に対する戸惑い・混乱や、長期入院で心身疲労が蓄積された介護者へのケアも含めて、音楽を用いることで空間や人間関係を整えながら入院生活を支える役割も担っています。

第一東和会病院における実践

〈第一東和会病院における実績〉

目的:

▶脳血管疾患患者に対する意識レベル向上や機能回復

▶早期離床や離床時間延長の一助として

▶認知機能低下による不隠の軽減および認知症予防

▶緩和ケアの一分野として、トータルペイン(身体的・精神的・社会的苦痛とスピリチュアルペイン)の軽減

対象:入院患者さまを対象とします。疾患は限定せず、主として上記目的に該当する患者さまに対し、主治医の指示により実施します。

内容:当院では個別音楽療法のみ実施しています。対象者の状態をアセスメントし、能動的音楽療法(歌唱・楽器演奏・身体活動・作詞作曲等)、受動的音楽療法(聴く)よりプログラムを組み立てます。アプローチは多岐に渡り、一瞬一瞬の状況に則し、即興的に展開します。

~東和会グループでの実績~

総合介護福祉施設 和朗園、介護付有料老人ホーム みやの楽々園、住宅型有料老人ホーム レジデンスTOWA等、グループ内各所のニーズに基づき、様々な形態での個別及び集団音楽療法を実施しています。

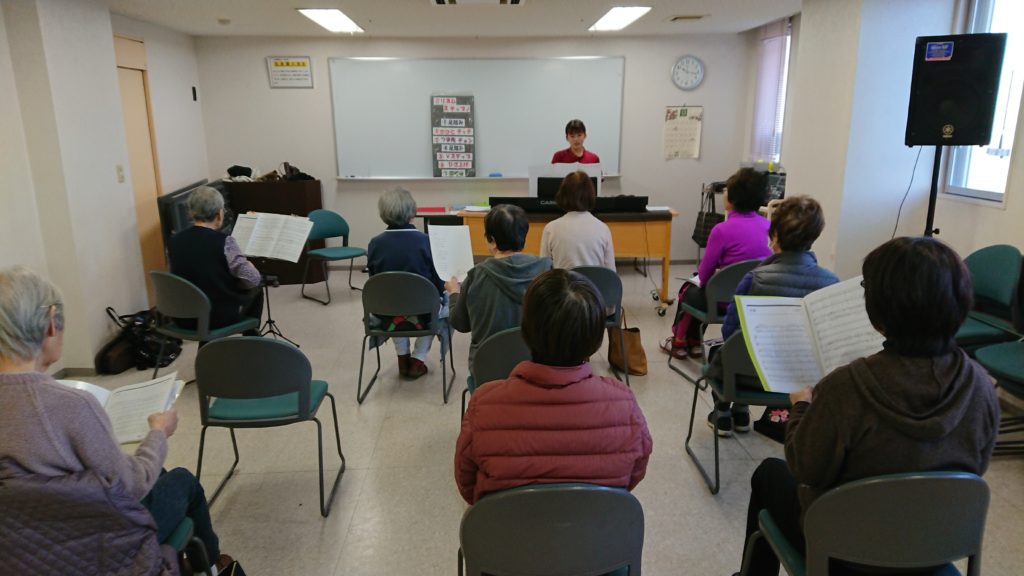

~地域に向けた活動~

年齢・性別や介護度などに関係なく、いきいき健康な毎日を送るための、体操と音楽を組み合わせた取り組みを展開しています。

◆ほん和かミュージックルーム(場所:和朗園)

◆楽々ミュージックルーム

(場所:みやの楽々園敷地内)

実績

学会発表

・「スピリチュアルケアとしての音楽療法」

第16回日本音楽療法学会 学術大会(2016年9月 仙台)

・「意識障害に対する音楽療法~“個に沿う”アプローチが情動反応を引き起こした一例~」

第27回日本意識障害学会 学術大会(2018年7月 大阪)

・「認知症ケアマッピングによる音楽療法の評価」

第18回日本音楽療法学会 学術大会(2018年9月 香川)

・「患者背景を考慮し、手話を取り入れた音楽療法によりレジリエンスが高まった一症例」

第20回大阪病院学会 学術大会 優秀演題賞(2019年10月 大阪)